@GETTY IMAGES - SHUTTERSTOCK

@GETTY IMAGES - SHUTTERSTOCK

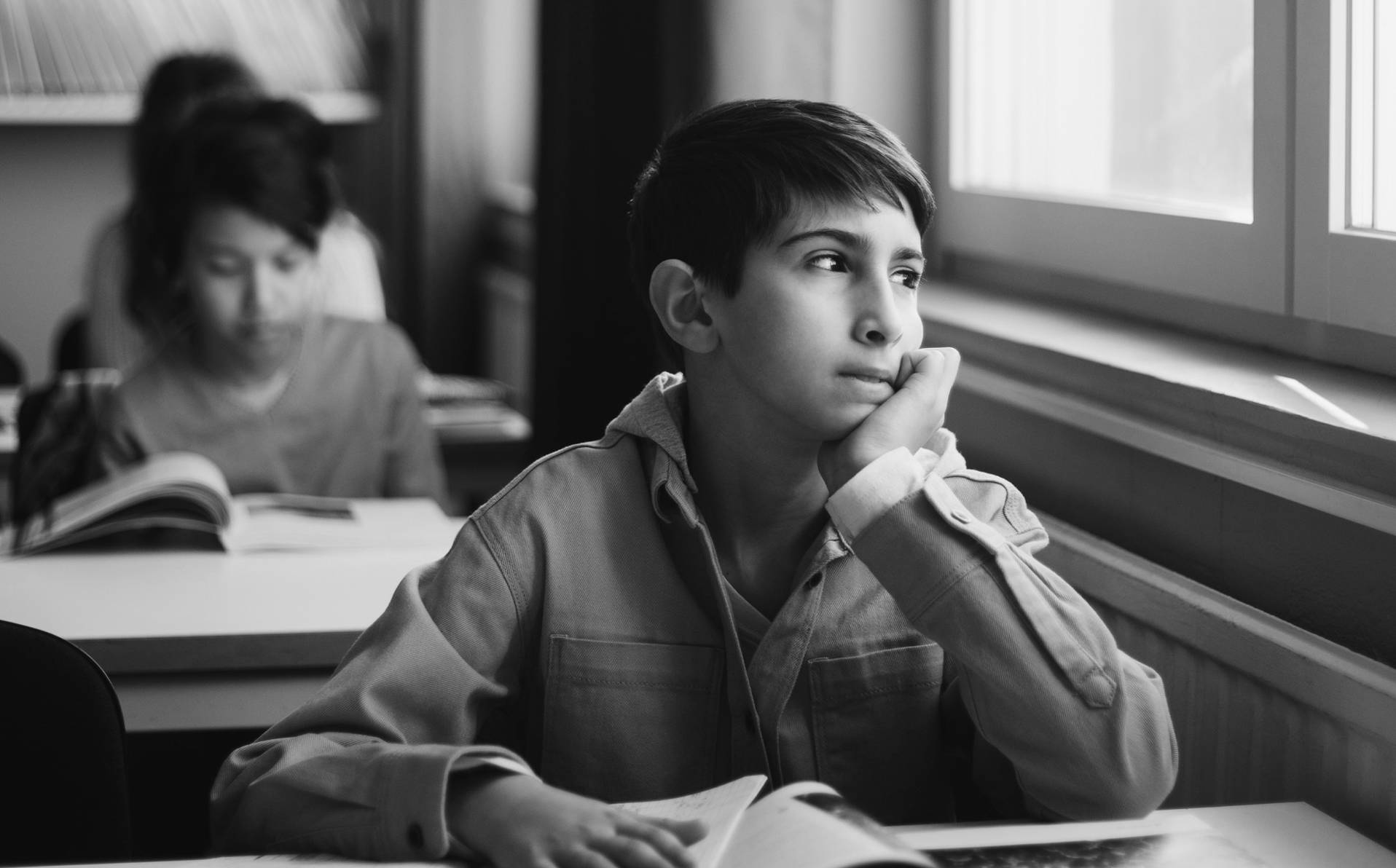

Laissons-nous rêvasser

“À quoi tu penses ?” À rien. Ou plutôt si, à plein de choses. Les neurosciences commencent à étudier ce flux de pensées libres, ce monologue intérieur, clé de notre bien-être, de notre mémoire et de notre créativité.

Qui ne s’est pas surpris à se laisser entraîner loin de l’instant présent par un flot d’images et de pensées s’enchaînant librement… mais qui se volatilisent aussi vite qu’une nuée d’oiseaux lorsque la réalité se rappelle brusquement à nous, parfois sous la forme d’une sonnerie de téléphone, d’un changement de paysage, ou d’un inquisiteur : “Hé oh, à quoi tu penses ?”

“Ces rêveries me fascinent, d’autant qu’elles occupent une part importante de ma vie”, lance Julia Kam. Chercheuse à l’université de Calgary, au Canada, la neuroscientifique s’est en effet spécialisée dans l’exploration de ces vagabondages mentaux. Et elle vient d’apporter la preuve que ces flots de pensées spontanées possèdent leur propre signature cérébrale : “Ils sont associés aux ondes alpha, entre 7,5 et 12,5 Hz, engendrées par l’activité électrique des régions frontales du cerveau.” Combiné aux mouvements des yeux, ce signal mesurable par électroencéphalogramme permet, pour la première fois, de détecter spécifiquement ces chevauchées mentales qui s’écoulent librement, sans but précis, dirigées ni par une intention intérieure ni par un stimulus extérieur. Un jalon dans la toute jeune science des rêveries.

De branche en branche

Le poète André Breton et les surréalistes en avaient fait le symbole de la liberté poétique à travers l’écriture automatique. Avant eux, l’écrivain russe Fiodor Dostoïevski, dans sa nouvelle La Douce, en 1876, s’en était inspiré pour lancer un nouveau style littéraire, repris et amplifié ensuite par Virginia Woolf, James Joyce et William Faulkner, sous le nom de stream of consciousness : des récits à la première personne qui nous plongent dans ce flux permanent de l’esprit, mêlant fantasmes, souvenirs revisités et considérations plus triviales sur l’instant présent.